Econ記者

IMF嘅最新一份World Economic Outlook當中第二章係探討人口結構問題對生產力嘅影響,而報告嘅開始就係一啲人口結構的改變。其中一個趨勢,就係隨著人均壽命愈來愈長,55歲以上的人口嘅勞動參與率愈來愈高。

BIS的Quarerly Review一向值得閱讀,因不少數據分析都頗為有用;加上今次有不少篇幅提到香港金融及地產的債務情況,就更值得一睇,相當鼓勵大家上網細看全文。特別值得留意是,如果你細看BIS的報告全文,就會發現BIS描述的香港與本地媒體描述的有所不同。

其實係呢本書原本係一個Podcast系列,由BBC及Tim Harford共同製作的《50 Things That Made the Modern Economy》。固名思義,就係挑選出五十件對現代經濟發展有重要影響的發明;呢個係一個頗精采的Podcast系列,除了因為Tim Harford超卓的講故仔能力之外,佢所挑選嘅五十件發明唔係全部「大路野」,不少更令讀者有「呢個都係」嘅新奇感。

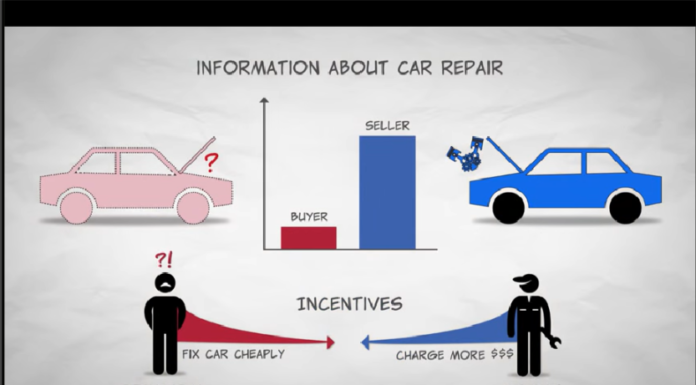

之前討論過有關George Akerlof的經典信息不對稱理論 --- Lemon Market,今次就講另一個信息不對稱理論 --- Moral Hazard。

經濟學

Alchian-Allen效應? 用Essential Phone做例子解你知…

正如個名所講,呢個效應係由Armen Alchian(艾智仁)同 William R Allen係佢地嘅經典教科書 University Economics中提出。又因為Alchian是張五常教授嘅師傅,所以Alchian-Allen效應早就放入高考課程之內

PPI — 其實呢個數據反映咩野?

其實PPI 係反映啲咩架呢?

唔少人都會有另一個感覺,就係PPI其實係批發(Wholesale)價格指標,因為總之就係零售之前嘅一層啦,同CPI比較量度零售(Retail)層面價格作一個對比。其實現時唔少美國大型媒體時常採用PPI係反映批發價格嘅講法。不過用喺美國呢個講法就頗有問題。

Comparative Advantage?我識啊!

最近係度睇緊啲有關International Economics論文,發現自己係International Trade呢個課題上面,從來只係識Comparative Advantage嘅個念,仲要學得唔係咁好...